Nécessaire débat...

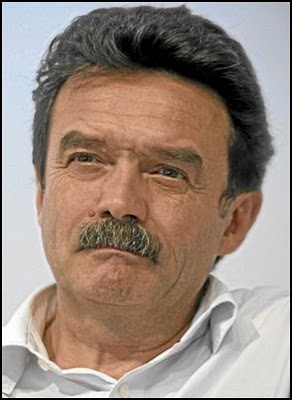

Toujours aussi percutant edwy Plenel, c'est la raison pour laquelle nous publions l'article de son journal "Médiapart"

Toujours aussi percutant edwy Plenel, c'est la raison pour laquelle nous publions l'article de son journal "Médiapart" ________________________________________________________________________________________________________________________

Reprise d’un excellent article d’Edwy Plenel dans Mediapart le 12 aout

- Le Conseil constitutionnel a décidé, jeudi 9 août, que l’adoption par la France du « Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l’Union économique et monétaire » ne nécessite pas de réforme de la Constitution, et donc de référendum. Le simple rappel de l’intitulé de ce TSCG, traité élaboré de concert par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, montre l’enjeu historique de cette décision, plus politicienne que juridique. Face à la crise qui la mine, l’Europe nécessite un débat public. L’éviter, c’est lui rendre le pire service et, de ce déni de démocratie, l’idéal européen sera la première victime. Parti pris.

Curieuse façon, entre amnésie et aveuglement, de marquer le cinquième anniversaire de la crise financière qui, aujourd’hui encore, sape les fondations des économies européennes. C’est en effet le 9 août 2007 qu’a publiquement commencé, pour la France, la crise avec la décision de la banque BNP Paribas de suspendre la valorisation de trois de ses fonds spéculatifs adossés aux « subprimes » américains. Cinq ans après, le Conseil constitutionnel continue de raisonner hors de toute expérience vécue, comme si l’événement, son ampleur et sa durée, ses surprises et ses révélations, n’avait rien enseigné à ses membres sur les conséquences désastreuses d’une dépossession démocratique du débat économique.

Curieuse façon, entre amnésie et aveuglement, de marquer le cinquième anniversaire de la crise financière qui, aujourd’hui encore, sape les fondations des économies européennes. C’est en effet le 9 août 2007 qu’a publiquement commencé, pour la France, la crise avec la décision de la banque BNP Paribas de suspendre la valorisation de trois de ses fonds spéculatifs adossés aux « subprimes » américains. Cinq ans après, le Conseil constitutionnel continue de raisonner hors de toute expérience vécue, comme si l’événement, son ampleur et sa durée, ses surprises et ses révélations, n’avait rien enseigné à ses membres sur les conséquences désastreuses d’une dépossession démocratique du débat économique.

Non seulement ils n’ont rien appris du présent, mais ils oublient le passé. Se souviennent-ils que la République française, dont ils devraient être les gardiens, est née d’une crise des finances publiques ? Et de la décision volontaire des représentants du Tiers Etat d’imposer la politique, ses libres délibération et élaboration, en lieu et place d’une prétendue technique confiscatoire du bien commun, au profit d’un ordre injuste ? Rappelé aux affaires par Louis XVI en 1788, le financier Jacques Necker (1732-1804) est alors le représentant de cette lignée sans fin d’experts qui savent toujours mieux que le peuple ce qui est bon pour lui.

Necker est en somme le « Monsieur Tina » de l’époque (« There Is No Alternative »). Aux Etats généraux exceptionnellement convoqués pour résoudre la crise financière d’un royaume surendetté – ils n’avaient plus été réunis depuis 1614 –, ce banquier et spéculateur professionnel se contente de dire : « Faites moi confiance ! ». « Lui seul, Necker, par quelques habiles combinaisons, suffirait à rétablir l’équilibre », résume Jean Jaurès (1859-1914) dans son Histoire socialiste de la Révolution française alors qu’il pouvait, souligne-t-il, « proclamer son impuissance à équilibrer le budget tant que le contrôle de la Nation elle-même ne réprimerait point les abus ».

C’est donc ce que fit à sa place le Tiers Etat, ouvrant ainsi le premier acte de la pièce révolutionnaire qui conduisit à l’établissement en 1792 de la Première République. Ce fut le 17 juin 1789, jour où les représentants du Tiers Etat, rejoints par quelques curés, se proclamèrent « Assemblée nationale ». Mais ce qui est trop souvent passé sous silence, c’est le premier geste concret de cette assemblée autoproclamée : il concerne le budget de la Nation, ses recettes (les impôts) et ses déficits (la dette). A peine s’était-elle déclarée seule à même « d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation » que l’Assemblée nationale adoptait un « Décret pour autoriser la perception des impôts et le paiement de la dette publique », dans lequel elle affirme sa totale souveraineté en cette matière (lire ici les deux textes, la proclamation et le décret).

Dès lors, comment accepter ce coup d’Etat à froid qui, sans débat national et sans vote populaire, propose d’introduire une prétendue « règle d’or » européenne qui, dorénavant, s’imposerait au Parlement français dans l’élaboration du budget annuel, le vote de la loi fiscale, la maîtrise des recettes et des dépenses, etc., en d’autres termes tous les leviers financiers des politiques publiques ? Car tel est bien l’enjeu de ce TSCG qui impose un déficit structurel (hors circonstances exceptionnelles et service de la dette) ne dépassant pas 0,5% du Produit intérieur brut (PIB) et dont le Conseil constitutionnel recommande l’adoption par une simple loi organique, sans majorité qualifiée des deux tiers comme pour les révisions constitutionnelles.

Il s’agit donc d’inscrire l’acceptation sans discussion, dès le 1er janvier 2013, d’une contrainte extérieure automatique, sous peine de sanctions elles aussi quasi automatiques et pouvant atteindre un montant équivalent à 0,2% du PIB. Même ceux qui, à gauche, sont prêts à accepter cette perte manifeste de souveraineté en pleine débâcle économique ne devraient pas admettre qu’elle soit imposée sans débat public et sans vote citoyen. Et ceci d’autant moins que, cette année même, lors de l’élection présidentielle, les Français ont fait le choix inverse, en élisant le candidat qui s’engageait à « renégocier » le Traité européen accepté par son adversaire.

Au hasard d’un dictionnaire, Le Robert par exemple : « Renégocier : Négocier à nouveau (les termes d’un accord, d’un contrat) ». Or c’est ce même Traité, intact à la virgule près, sans aucun terme modifié, qu’il faudrait aujourd’hui accepter sans broncher, ni débattre ni voter ?

Personne, dans la gauche socialiste (et écologiste) désormais au pouvoir, un pouvoir sans partage par l’effet d’aubaine du présidentialisme, ne devrait être surpris que cette question soit aujourd’hui posée, haut et fort. Car le piège de cette « règle d’or » lui est tendu depuis une bonne année, très précisément depuis la lettre adressée, le 26 juillet 2011, aux parlementaires par le président sortant, Nicolas Sarkozy (relire l’article de Marine Orange : Règle d’or : le piège tendu à la gauche). A l’époque, les constitutionnalistes consultés par Mediapart, aujourd’hui trop silencieux, s’accordaient sur l’obligation de modifier la Constitution si, d’aventure, ce bouleversement de la loi fondamentale était introduit (voir cet autre article : Euro : la Constitution se rappelle à Paris et Berlin).

« Le budget est une prérogative régalienne. C’est un des piliers de la souveraineté nationale », déclarait le constitutionnaliste Didier Maus. « La loi de finances est l’acte politique le plus important de l’année », renchérissait son collègue Jean Gicquel. Et de rappeler non seulement l’acte fondateur du 17 juin 1789 mais aussi le premier mot d’ordre des révolutionnaires américains face à la puissance britannique : « No taxation without representation » (pas d’impôt sans représentation). Le président de la République, le premier ministre, le gouvernement et ses ministres savent pertinemment tout cela, d’autant plus que, de la primaire socialiste à l’élection présidentielle, cette question fut débattue largement, pour une conclusion inverse à celle qui est aujourd’hui proposée.

Profession de foi de François Hollande, au premier tour, le 22 avril 2012 : « Je réorienterai l’Europe : renégociation du traité d’austérité dans le sens de la croissance et de l’emploi ». Profession de foi du même, au second tour, du 6 mai 2012 : « Il faut changer de logique, et d’abord en Europe (…). Fort de votre soutien, je renégocierai le traité européen pour engager des grands projets d’avenir et nous protéger de la concurrence déloyale dans la mondialisation ». Rallié à François Hollande après la primaire, aujourd’hui ministre du redressement productif tandis que son directeur de campagne, Aquilino Morelle, est devenu conseiller politique du président de la République, le « démondialisateur » Arnaud Montebourg ne cessait alors de critiquer « le mur de la dette et le piège comptable de la peur », machinerie idéologique destinée à mettre les Etats au banc des accusés plutôt que les marchés et le banques.

On le sait : le TSCG n’a pas été renégocié, la promesse de campagne s’étant immédiatement perdue dans les sables des compromis européens. Faute d’un rapport de forces suffisant, François Hollande a seulement obtenu que ce traité dit budgétaire soit complété par un « pacte de croissance ». A peine était-il obtenu au forceps que chacun s’accordait à juger insuffisant ce petit effort de déblocage de 120 milliards d’euros, soit à peine 1% du PIB de l’Union, pour relancer la croissance européenne, montant bien inférieur aux sommes faramineuses déversées depuis cinq ans sans contrepartie par la Banque centrale européenne dans les caisses d’un système bancaire privé en déroute (lire ici, là, là et encore là les articles de Ludovic Lamant depuis Bruxelles).

L’Europe est une négociation permanente et toute négociation suppose des compromis. Mais, ici, qui ne voit que l’échange est totalement inégal ? D’un côté, un traité contraignant qui soumet des Etats souverains à une règle budgétaire arbitraire, sous peine de sanctions financières sans appel. De l’autre côté, c’est-à-dire celui des causes structurelles de la crise (financiarisation de l’économie, système bancaire dérégulé, évasion fiscale généralisée, paradis fiscaux, appropriation et détournement des richesses nationales, etc.), rien ou presque, en tout cas si peu. D’un côté, des exigences fermes et catégoriques. De l’autre, des espoirs vagues et incertains qui sont déjà largement dissipés par l’approfondissement de la crise durant cet été (lire sa chronique alarmante sous la plume de Martine Orange, notamment ici, là, là, là, là et encore là).

Sauf à être de totale mauvaise foi, le pouvoir actuel n’ignore rien de ce piège qui menace son crédit auprès des citoyens qui lui ont fait confiance. Marquant, par sa composition, la réconciliation des gauches socialistes du oui et du non au référendum européen de 2005 (lire ici notre article), il sait fort bien qu’une nouvelle impasse européenne le renverrait à ses divisions passées et, surtout, aux déceptions populaires qui, chaque fois, ont accompagné une politique européenne trop peu débattue. Et, du coup, socialement désastreuse, tant elle paraît imposée par ceux d’en haut contre les engagements pris auprès de ceux d’en bas.

C’est ici que le Conseil constitutionnel vient à son secours, dans une manœuvre qui tient plus de l’habileté politicienne que du droit fondamental. Aussi contestable sur la forme que sur le fond.

Après que le premier article ait énoncé explicitement la finalité de « discipline budgétaire » commune des Etats signataires, c’est l’article 3 du TSCG qui est au cœur de ce pacte (télécharger ici le texte du Traité en format PDF). Il énonce, petit « a », que « la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent », et, petit « b », que « la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque pays (…) avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5% du PIB au prix du marché ».

L’enjeu politique décisif, autrement dit l’abandon de souveraineté, est ensuite précisé dans ce même article 3, alinéa 2, ainsi rédigé : « Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

Acceptant l’archaïque présence à vie des anciens présidents de la République (Valéry Giscard d’Estaing fut de la délibération du 9 août) et composé de neuf membres nommés par tiers par seulement trois élus (les présidents de la République, du Sénat, de l’Assemblée), le Conseil constitutionnel français fait autant de politique que de droit. Dans cette affaire, il vient de le montrer avec éclat. Pour éviter une réforme constitutionnelle, il s’est saisi d’un seul mot, une conjonction disjonctive : « ou ». Dans sa décision (lire l’intégral ici et le communiqué là), il en déduit logiquement « une alternative » dont il définit ainsi les termes : entre soit des « dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles », soit les autres dispositions évoquées dans le deuxième membre de la phrase.

S’empressant de choisir le second terme de l’alternative, au prétexte que les précédents traités européens ont déjà inscrit des exigences (3% du PIB) sur les déficits des Etats, le Conseil a donc recommandé une loi organique qui suppose un simple vote majoritaire des assemblées. Et le tour est joué. Mais il y a un loup. Car le Conseil ne s’est pas trop préoccupé des virgules, diablotins sémantiques où se nichent les détails décisifs. Si celles-ci ont un sens, le groupe de mots « dispositions contraignantes et permanentes » s’applique aussi bien à la variante « de préférence constitutionnelles » qu’à celle « de quelque autre façon ». Or le Conseil fait comme s’il n’en était rien, au point même de dissocier l’exigence de contrainte de celle de permanence.

Car, loin d’exclure définitivement la solution d’une réforme constitutionnelle, et donc d’un référendum, le Conseil constitutionnel affirme clairement (point 21 de sa décision) que, « si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l’autorisation de ratifier le traité devra être précédée d’une révision de la Constitution ». Du coup, il en vient, dans le point 22 qui suit, à solliciter exagérément le texte du Traité pour affirmer que, « dans la seconde branche de l’alternative », « le respect des règles n’est pas garanti par des dispositions “contraignantes” » et que, tout au plus, elles doivent « être de nature permanente » et « concerner l’ensemble des administrations publiques ».

S’il n’est pas déjà égaré dans ce dédale, le lecteur aura compris que ce jeu de bonneteau tente de relativiser la portée politique d’une adoption du Traité. Autrement dit de ruser avec sa lettre – la contrainte économique supranationale – pour n’en retenir que l’esprit – la discipline budgétaire permanente. Mais aucune glose ou argutie ne réussira à modifier les conséquences concrètes d’un Traité dont la mécanique est redoutable et dont les intentions sont clairement indiquées dès son préambule qui énonce « l’obligation des parties contractantes de transposer la “règle d’équilibre budgétaire” dans leurs systèmes juridiques nationaux au moyens de dispositions contraignantes, permanentes et de préférence constitutionnelles ».

« Contraignantes » fait donc bien partie du lot. Impératif dont le respect, selon le Conseil constitutionnel lui-même, exige une révision de la Constitution que ce même Conseil nous refuse. Comprenne qui pourra.…

Au-delà de la confiscation démocratique qui l’inspire, aucune habileté ne réussira à cacher que ce traité budgétaire, comme le disait la gauche alors d’opposition lors de sa signature par Sarkozy et Merkel, est un mauvais service rendu à l’Europe. Il persiste sur le chemin qui éloigne l’Union de ses peuples et l’entraîne vers l’abîme. Il fait comme si l’expérience vécue de la crise n’avait pas fait bouger les lignes du débat européen, amenant certains des plus chauds partisans de l’Europe à s’interroger sur l’illogisme de sa construction et ses conséquences désastreuses.

Le pari d’une construction politique renforcée par le détour de l’unification monétaire a échoué. La réalité est inverse : fragile construction politique, incarnée par des personnages de plus en plus falots et transparents, l’Union européenne est à la merci d’une monnaie commune soumise à la volonté imprévisible et immaîtrisable des marchés. Autrement dit à la merci d’un choix idéologique, mélange de dogme et de croyance, qui est le vice originel : des Etats qui ne peuvent s’entraider, une BCE totalement hors contrôle, la priorité donnée aux banquiers et aux financiers, les convergences fiscales et sociales renvoyées aux calendes, des gouvernements nationaux démunis face aux marchés devenus les juges tout puissants de leurs politiques, etc.

S’il en fallait une énième preuve, le TSCG la fournit par le peu de cas qu’il fait du Parlement européen à propos de la « gouvernance de la zone euro » : tout au plus son président peut-il « être invité à être entendu » (mais ce n’est pas une obligation) lors des sommets de la zone euro, tandis que ses députés sont seulement destinataires d’un rapport a posteriori sur des décisions prises sans prendre leur avis. Après tout, on aurait pu penser que la contrainte imposée aux Parlements nationaux serait compensée par une augmentation du pouvoir du Parlement européen sur l’orientation, les choix et les finalités des politiques budgétaires ainsi harmonisées et concertées.

Rien de tel, car l’objectif est, encore une fois, tout autre – et ceux qui, hier, par conviction européenne, ne l’avaient pas entrevu ne peuvent aujourd’hui l’ignorer après la démonstration assénée par la crise. Au nom de cet « ordolibéralisme », variante allemande des théories économiques néolibérales, qui régente désormais l’Europe, remplaçant le pluralisme de la démocratie par l’absolutisme des experts, il s’agit de radicaliser la logique qui, pourtant, a conduit à l’impasse actuelle. Laquelle logique tend à dé-démocratiser la politique économique, en la sortant du champ de la délibération. Symbole de cette expertise de quelques uns qui tient la dragée haute à la politique de tous, Mario Monti n’a-t-il pas tout récemment regretté que les gouvernements puissent « se laisser brider par les décisions de leur Parlement » ? « Mieux vaut décevoir les marchés que la démocratie », a vertement répondu au président du conseil italien… le président du Bundestag allemand.

Un traité inutile : c’est, en substance, ce que le Parlement européen disait du TSCG dans une résolution votée à une large majorité le 18 janvier 2012 où il exprimait ses « doutes quant à la nécessité d’un tel accord intergouvernemental ». Les incontournables « économistes atterrés » (leur site est ici) commencent par ce rappel leur très pédagogique ouvrage sur le pacte budgétaire, paru au seuil de l’été. Après avoir relevé la cécité volontaire du traité sur les enseignements de la crise, ils en résument solennellement l’enjeu historique : « Nous souhaitons alerter les citoyens sur les dangers, immenses, auxquels l’adoption de ce Traité exposerait les peuples d’Europe s’il venait à être ratifié par les 25 pays dont les dirigeants l’ont signé le 2 mars 2012. Car c’est tout à la fois à une forme d’austérité perpétuelle et à un risque très accentué d’explosion de la zone euro que la mise en application du Traité conduirait. Mais aussi, et ce n’est pas moins grave, à un rétrécissement mortel de la démocratie en Europe. Au grand bénéfice des forces xénophobes et autoritaires dont on voit la puissance montante dans de nombreux pays, à commencer par la France ».

Mettant en garde contre la dislocation de la zone euro et, par conséquent, de la construction européenne, ces économistes de divers horizons, qui ne sont ni des fanatiques des déficits ni des adversaires de la coordination des politiques économiques en Europe, n’hésitent pas à convoquer le spectre des années 1930. Ce n’est pas un artifice rhétorique, précisent-ils, mais « une évidence pour les historiens comme pour les économistes que nous sommes ». Comparant les dogmes ordolibéraux qui gouvernent la zone euro au fétichisme de l’étalon-or d’alors, ils retrouvent les mêmes aveuglements, dont austérité et déflation sont les totems, dressant d’illusoires lignes Maginot face à la montée des périls. Et ils ne sont pas les seuls.

Car le débat européen, dont la casuistique du Conseil constitutionnel voudrait nous priver en France, fait rage partout ailleurs. Et d’abord en Allemagne dont la Cour constitutionnelle, qui rendra son avis en septembre, est saisie de six recours contre le pacte budgétaire, fondés sur l’atteinte portée aux prérogatives des Parlements par une Commission européenne qui aurait ainsi un droit de regard sur les budgets nationaux. Depuis l’automne 2011 et l’offensive lancée par le tandem Merkel-Sarkozy, le débat y est impulsé avec hauteur par le philosophe Jürgen Habermas (1929-) dont les convictions européennes ne sont pas à démontrer.

Voilà un penseur qui, loin d’être prisonnier de cet « esprit de gramophone » qui, selon George Orwell (1903-1950), réunit dans la même orthodoxie immobile idéologues et bureaucrates de tous régimes et obédiences, accepte la mise à l’épreuve de ses convictions par l’expérience du réel.

Ferme partisan du Traité constitutionnel européen (TCE) en 2005, Habermas s’est alarmé en octobre 2011 de l’avènement européen d’une « domination post-démocratique » dont le pacte budgétaire alors en cours d’élaboration serait l’instrument. « Un tel régime, expliquait-il (lire ici la traduction française), permettrait de transférer les impératifs des marchés aux budgets nationaux sans aucune légitimation démocratique propre. Les chefs de gouvernement transformeraient de la sorte le projet européen en son contraire : la première communauté supranationale démocratiquement légalisée deviendrait un arrangement effectif, parce que voilé, d’exercice d’une domination post-démocratique ». « Le joli mot de “gouvernance” n’est qu’un euphémisme pour désigner une forme dure de domination politique », ajoutait-il dans un entretien postérieur.

Reprenant ses écrits provoqués depuis 2008 par la crise qu’il nomme « la banqueroute », son livre, paru ce printemps en France, est l’autre lecture indispensable pour le débat que nous appelons de nos vœux. On y trouve notamment cette double recommandation que l’actuel pouvoir « normal » ferait bien de méditer : « En ces temps de crise, peut-être a-t-on besoin d’une perspective plus ambitieuse que ce que conseille la pensée mainstream ou que de se résoudre une fois de plus aux “petits arrangements” caractéristiques du système D politicien. (…) L’Europe ne revêtira aucun caractère démocratique tant que les partis politiques éviteront avec soin de mettre tout simplement en débat les solutions alternatives qui pourraient faire pièce aux décisions qui vont trop loin ».

L’autorité intellectuelle et morale de l’auteur de L’espace public (1962) fait qu’il ne prêche pas dans le désert. Les socialistes du SPD ne peuvent ignorer cette forte voix alors qu’ils se préparent aux élections de 2013 et qu’ils sont aiguillonnés par Die Linke, tout comme le PS français l’est par le Front de gauche. De fait, vingt-trois députés du SPD ont voté contre la ratification du Traité, estimant que ce pacte budgétaire « est politiquement faux, économiquement aberrant et socialement injuste ». On les retrouve d’ailleurs en co-signataires de la contribution de la gauche du PS français en vue du congrès, laquelle aile gauche socialiste (et son ministre, Benoît Hamon) ne saurait, sauf à se renier, sacrifier ses convictions sur l’autel d’une solidarité gouvernementale transformée en obéissance muette.

Mais le débat européen fait aussi rage ailleurs, notamment en Amérique, du Nord comme du Sud, où les économistes s’alarment d’une catastrophe européenne dont l’imprévisible effet de souffle pourrait être dévastateur. Tel économiste brésilien, internationalement reconnu et profondément francophile, ministre des finances de son pays en 1987, lorsque le Brésil restructura sa dette publique, se demande carrément s’il ne faut pas sortir de l’euro pour sauver l’Europe. Appelant depuis 2011 à « penser l’impensable » dans ses articles de Folha de S. Paulo, il plaide pour une Europe libérée d’une monnaie qui la ruine.

« La construction européenne est un très beau projet, a expliqué Luiz Carlos Bresser-Pereira dans un entretien récent au Monde. Vous avez les systèmes politiques et sociaux les plus avancés du monde, mais l’euro était trop ambitieux. Une monnaie commune ne peut exister que dans un Etat fédéral où les Etats fédérés n’ont plus guère d’autonomie fiscale, où la dette est contrôlée par l’Etat fédéral ». Bref, la charrue précède les bœufs, et c’est pourquoi tout marche de travers. Il faudrait donc sortir de cet emballement et retrouver une patiente sagesse : « Une devise commune doit rester le but de la construction européenne une fois la fin de l’euro actée, mais seulement le but ultime. Et tant pis si cela prend dix ou vingt ans pour la recréer ».

D’autres, y compris parmi les « économistes atterrés », rétorqueront sans doute que c’est sous-estimer l’effet destructeur d’une fin de l’euro sur l’Union européenne elle-même, même si celle-ci fonctionna quelques décennies sans monnaie commune. Mais cet avis brésilien doit d’autant moins être balayé qu’il rejoint les analyses américaines des deux iconoclastes prix Nobel d’économie que sont Joseph Stiglitz et Paul Krugman. L’un comme l’autre sonnent le tocsin sur le cours européen actuel. « Les premiers qui quitteront l’euro s’en sortiront le mieux », lançait le premier en janvier dernier, au plus fort de la crise grecque, avant de juger « criminelle » la politique d’austérité imposée aux peuples du continent au nom du sauvetage de l’euro.

« C’est un pistolet à eau contre un rhinocéros qui charge. Ce sont des choses ridicules et insignifiantes », affirme de son côté un Krugman peu charitable pour le mini-pacte de croissance dont se glorifie François Hollande. « Il est temps, insiste-t-il dans sa chronique du New York Times, de cesser de prêter attention à ces soi-disant hommes sages qui ont pris en otage notre débat politique et qui ont mis les déficits au centre des conversations. Ils se sont trompés sur toute la ligne – et ces jours-ci même les marchés financiers nous disent que l’on devrait se concentrer sur les emplois et la croissance ». A paraître en français début septembre, le nouveau livre de Krugman, qui appelle à en finir avec cette dépression « maintenant ! » (chez Flammarion), nomme l’adversaire par un néologisme : « the Austerians » dans la version originale, autrement dit les « austériens », cette secte qui nous appelle au sacrifice collectif sur l’autel de l’austérité.Elle a évidemment partie liée avec « la finance », cet ennemi sans visage que, dans sa course à l’Elysée, l’homme du « changement, c’est maintenant » désignait à la vindicte du peuple français. Un François Hollande qui, à l’époque, c’était en février, écrivait à propos de l’Europe et de l’euro (dans Changer de destin, Robert Laffont) : « Il n’y a pas d’entité économique, a fortiori monétaire, qui ne puisse durer sans la confiance, l’adhésion, le soutien des peuples. Les marchés s’en sont eux-mêmes fait la leçon. Ils n’auraient pu déstabiliser la zone euro à ce point, s’ils n’avaient eu conscience d’avoir en face d’eux une autorité dôtée d’une légitimité forte, avec une solidarité continentale à tout épreuve. Ce qui a manqué ce sont des instruments efficaces, et surtout une démocratie vivante. »

Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l’Union économique et monétaire, la contrainte budgétaire permanente qu’il impose comme la procédure choisie pour le ratifier, sont à l’opposé de cette démocratie vivante. C’est pourquoi il faut, en l’état, les refuser. Et espérer qu’un sursaut citoyen sauve cette démocratie de l’abandon où la laissent des politiques sans audace ni vision.

/http%3A%2F%2Fp6.storage.canalblog.com%2F63%2F27%2F861292%2F93792163.jpg)

/https%3A%2F%2Fci3.googleusercontent.com%2Fproxy%2Fe3H-t5T418zRlxAtWmclNJ2jgqeoryydjuhULO7pg1nnzxEjA8ixA9eqo6CnzHGhLbw0y209q0BNL9yceffccmQpco3g0WGrgW7_At2NITJUlGZpuKgfejRUBghSW8OECEoScf-6Dz-Boj3-WNNq409IoMo%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fwww.lespetitspoissontrouges.org%2Fpublic%2FJapon_Fevrier_2014%2Ffukushima_selection%2F.91_s.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.les-crises.fr%2Fwp-content%2Fthemes%2Flescrises%20responsives%2Fimages%2Fico3.png)

/http%3A%2F%2Fwww.gaucherepublicaine.org%2Fwp-content%2Fthemes%2Fresputheme%2Fimg_layout%2Frespublica_header_logo.gif)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F747215.jpg)